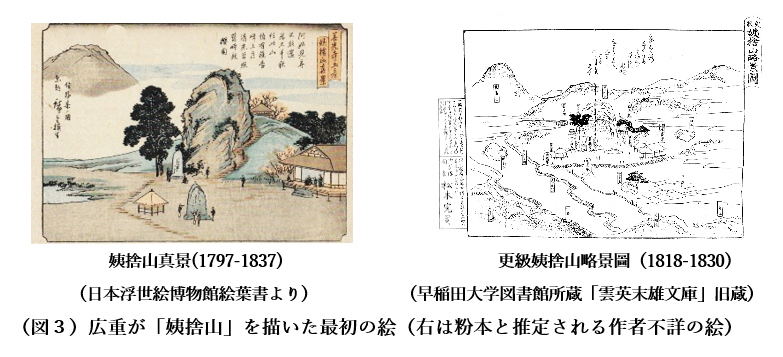

江戸時代、さらしな姨捨の景観の魅力を全国に知らしめた歌川広重の浮世絵「信濃更科田毎月鏡台山」がどのように成立したのか解き明かす講演(7月26日)をなさった山岸哲さんが、講演のお話の展開に添った論考を新たに書きおこしました。実際の景観と位置関係とは異なる鏡台山を描いているのはなぜなのかという問いを解きながら明らかにする構成で、中秋の名月が上がる鏡台山のことを知っている地元の人には読み進めやすい展開です。本サイトに掲載された過去の山岸さんの論考をお読みの方も、読み始めていただくと、論旨がより整理されて入ってくるのではないかと思います。次をクリックすると、PDFでも論考がご覧になれます。https://sarashina-r.com/wp2/wp-content/uploads/2025/08/講演後版論考.pdf

広重作「信濃 更科田毎月 鏡臺山」はどのように成立したか

山岸 哲1)・玉城 司2)

1.はじめに

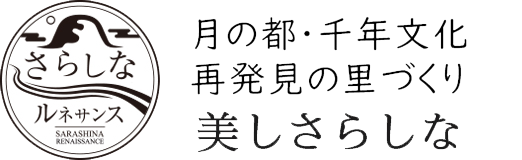

ここに一枚の浮世絵がある(図1)。歌川広重が描いたもので、版元「越平(越村屋平助)」の勧めで、嘉永6年(1853)から安政3年(1856)にかけて出版された浮世絵「大日本 六十餘州 名勝圖會」(以降「六十余州名所図会」)70枚のうちの一枚である。「彫竹」とあるのは、彫を担当した「横川竹二郎」のことだ。正確な制作年代は判然としないが、この4年間のうちであることは間違いない。 タイトルは「信濃 更科田毎月 鏡臺山」と刷り込まれている。

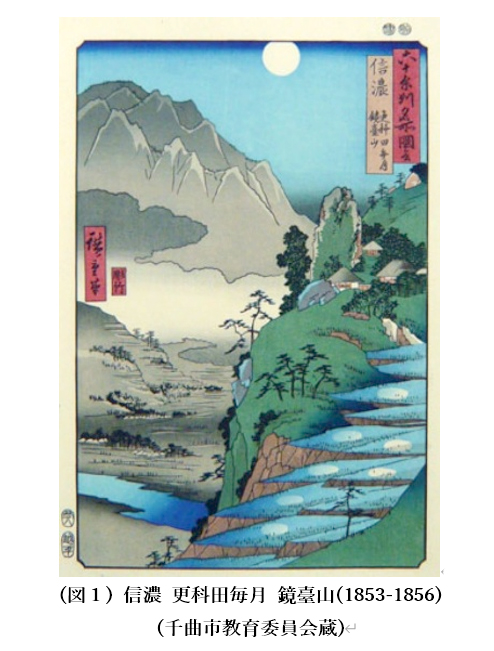

この絵に地元の人間として抱く違和感がある。姨(うば)石や長楽寺(図2➁・➂)との位置関係から、ギザギザの山は「鏡台山のはずはない」という素朴な疑問だ。鏡台山は千曲川をはさんで遥か東に位置する(同⑥)。この絵に描かれている鏡台山の位置には「冠着山(かむりきやま)(別名・姨捨山)(同➀)」があるのがふさわしい。広重は実際にこの地を訪ねているのになぜこのような構図にしたのだろうか。

本稿は、鏡台山と田毎の月を取り合わせて描き、姨捨を全国的に有名にすることになったこの浮世絵がどのようにでき上がったのか、その成立過程を広重の「更科作品」を時系列に並べて推定しようとするものである。

2.広重の写生旅行以前の二作品

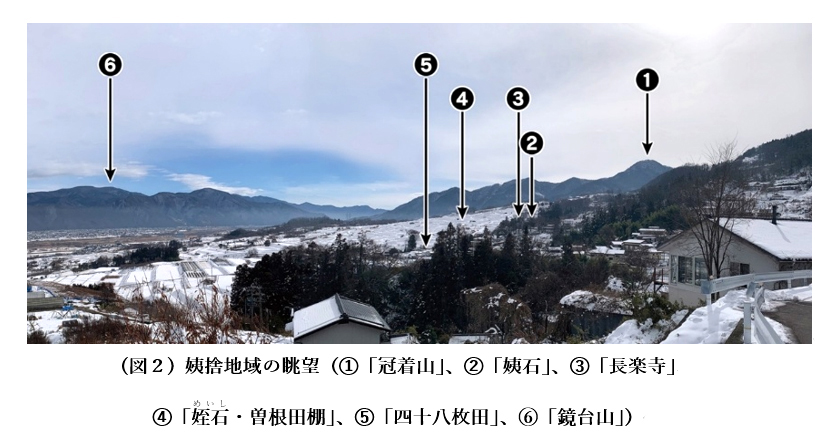

広重が実際にこの地を訪問したことについては後に詳しく述べることにして、まず訪問前に、「姨捨山」や「田毎の月」を主題にして彼が残した二つの作品を紹介する(図3左・図4左)。

一つ目は「善光寺土産」と題する十枚揃えの版画のうちの「姨捨山真景」である(図3左)。この「土産シリーズ」の制作年代は日本浮世絵博物館によると寛政9年(1797)から安政5年(1858)の60年間ときわめて長く、その中で「姨捨山真景」の制作年を確定するのは難しい。

「姨捨山真景」には「信陽 某圖 東都 廣重模写」とある。広重は実際の風景をまだ見ていないのだから、模写せざるを得なかったのだろうが、粉本(種本)を描いた「信陽の某」(信濃の或人)とは誰だろうか?

玉城は「姨捨の辺り」や「田毎の月」が描かれた江戸時代の絵図をできるだけ集めてみた(表1)。集められた12枚の図で、最も図柄が似ていたのは6番目の「更級姨捨山略景圖」(図3右)だ。残念ながら画師は不明だが(だからこそ「信陽 某」なのか)、描かせた人物は左下の記名からわかる。それは、現在の千曲市稲荷山宿、本陣問屋の主人・松木完司であり、彼は「更級姨捨山略景圖」という一枚摺りを文政年間(1818-1830)に発行している(表1)。この絵は「冠着山」を残して、背景の低い山並みを消し去ってトリミングすると広重の「姨捨山真景」とほぼ合致する。「姨捨山真景」は「姨捨山略景圖」の模写であり、画題も「略景圖」のタイトルを流用したものらしい。左側の山には「冠着山」と明記されている。

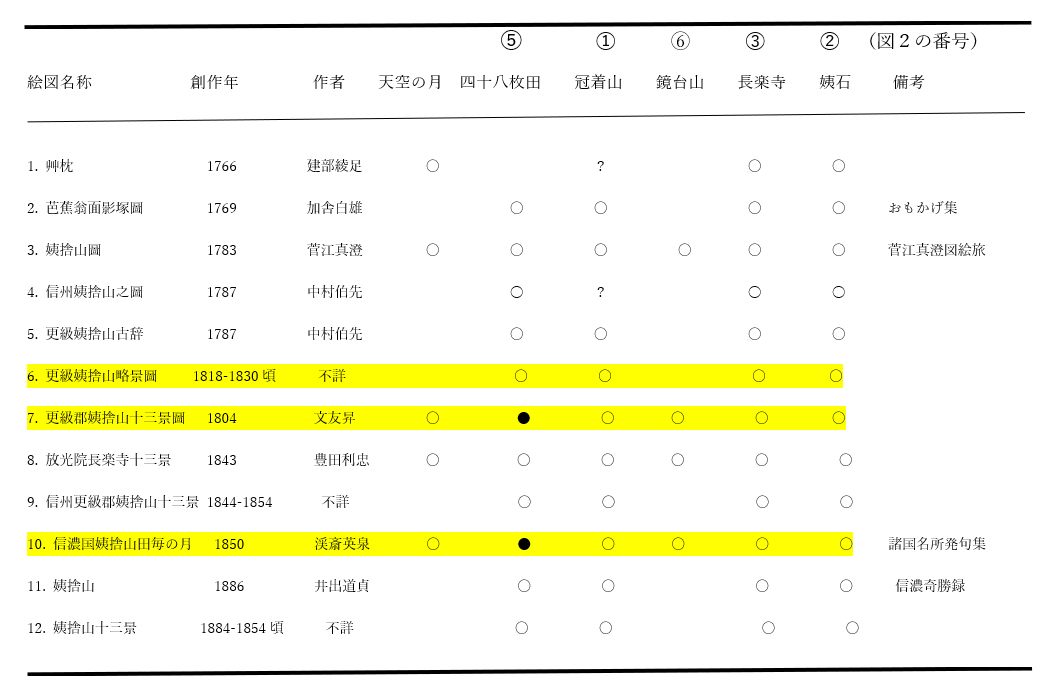

表1. 江戸時代の更級姨捨山絵図(広重関連は除く)(〇 有,● 棚田に月が映る,?山は有るが名前がない)

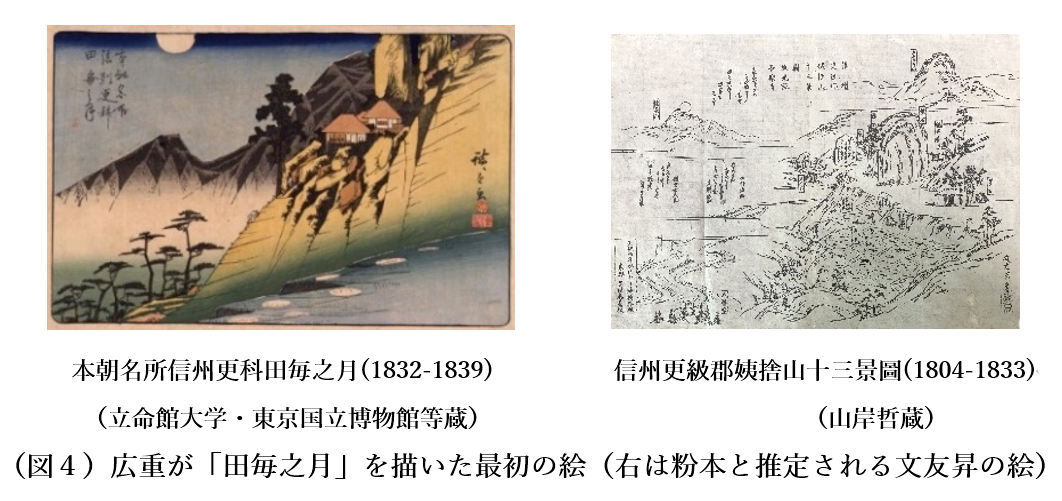

広重が「田毎の月」を主題に制作したもう一つの作品は「本朝名所信州更級田毎之月」(図4左)である。これは天保3年(1832)に藤岡屋彦太郎を版元にして描かれた。この絵について、内田實氏は「この畫集に収めた地點(十五図)の大部分は、廣重が既に歴遊してゐた筈である」としながらも、「信州更科田毎之月」を含む三図は「あまりに作為に勝っているから、往ったかどうか疑わしい」(下線筆者)と述べている(内田 1930)。天保3年までに広重が更科を訪れた記録は見当たらないので、この絵は先行作品の模倣だと考えるのが順当だろう。

再び表1に基づいて粉本を探してみた。12枚の絵図の中で「水田に映る月」(田毎の月)が描かれていたのは2枚だけだった。表1の10番目、溪斎英泉の「信濃の国姨捨山田毎の月」は、広重が図4左を描いた1832年にはまだ世に出ていなかったから、粉本候補から外してもいいだろう。候補として残るのは表1の7番目「文友昇」の一枚摺「信濃更級郡姨捨山十三景圖」しかない(図4右)。同図には、「天保4年再版」と書かれているので、初版は1833年以前に発刊されたことは間違なく(千曲市の『名勝「姨捨(田毎の月)保存管理計画(改訂版)』では1804年頃と記されている)、広重が1832年にこれを模倣することは十分可能であったと考えられる。

まず、二つの絵(図4左・右)の構図に注目したい。文友昇の絵の上方には、左に「鏡臺山」、右に「カムリキ山」と添え書きされている。広重の絵はそれに対応するように、二峰が描かれ、見上げるアングルのためか長楽寺の姨石の下方がかなり急勾配で崖のように描かれ(内田氏の「あまりに作為に勝っている」に当たる)、その下に「四十八枚田」に映る月が描き込まれている。両者は構図的にも酷似している。広重の絵が長楽寺の下方で不自然に急勾配なのは、粉本になった文友昇の絵が相当急勾配だったからであろう。「本朝名所信州更科田毎之月」は文友昇の絵を模倣して出来上がったものと推測される。

これら広重の初期二作が、どちらが先に作られても今後の論を進めるのに問題はない。彼はこの後、実景を見るわけだが、模倣した二つの先行作品を見て「略景圖」には「冠着山」、「十三景圖」には「カムリキ山」と明確に添え書きされた山が存在することを更科写生旅行以前に知っていたに違いないことを強調しておきたい。

3.広重の写生旅行以後の更科作品

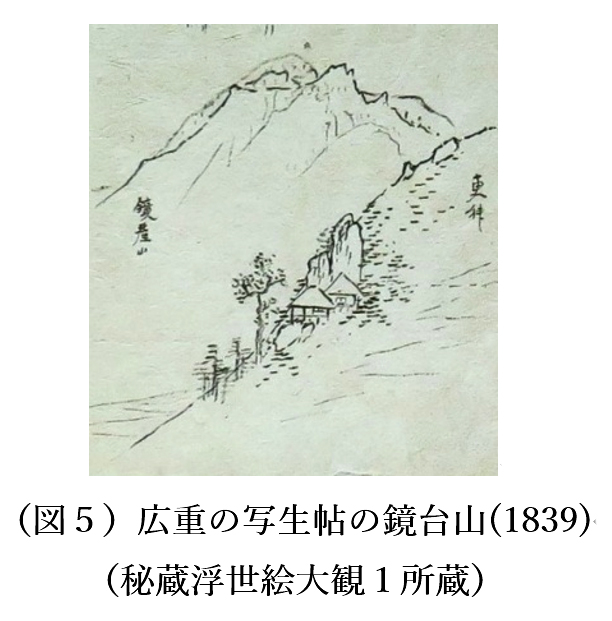

広重は天保7年(1836)に狂歌集『岐蘇名所図会』の挿絵を依頼されて 信州木曽路を旅した。依頼主は選者の梅廼屋鶴子と檜園梅明だったろう。この旅は菅原真弓氏によると、天保10 年(1839)だったという(菅原 2009)。この時のスケッチ帖の一部が、大英博物館に収蔵されている(図5)(楢崎 1987)。スケッチ帖には、善光寺本堂の素描や、千曲川の渡しの風景なども見られることから、広重が中山道から足を延ばして北信濃を訪れていたことがわかる。

彼のスケッチを見ると「冠着山」の本来の位置に「鏡臺山」と添え書きされた山が描かれている(図5)。彼は「冠着山」と「鏡台山」を取り違えたのであろうか? 私たちはそうは思わない。なぜかというと、当然案内人もいただろうし、すでに述べたようにこの位置にある山が「冠着山(カムリキ山)」であることを知っていた筈だからだ。スケッチに目を凝らすと広重が添え書きした「鏡台山」は「ギザギザの山」と「丸っこい山」の二つが重なり合っているように見える。あたかも「ギザギザの山」が「丸っこい山」を隠しているようだ。

では、隠されたのは何山か? それは山頂の形から「冠着山」であろう。広重は稜線が二峰あり右側がやや低いことまで正確に写し取っている(図5・図6-c)これが広重の言う「予がまのあたりに眺望せしを其儘にうつし置きたる艸稿を清書せしのみ」の精神であろうし(浅野・吉田 1998 より引用)、広重が『絵本手引草』の冒頭で述べる「画は物のかたちを本とするならば写真(しょううつし)をなして」という作画姿勢なのだろう(広重 2012)。

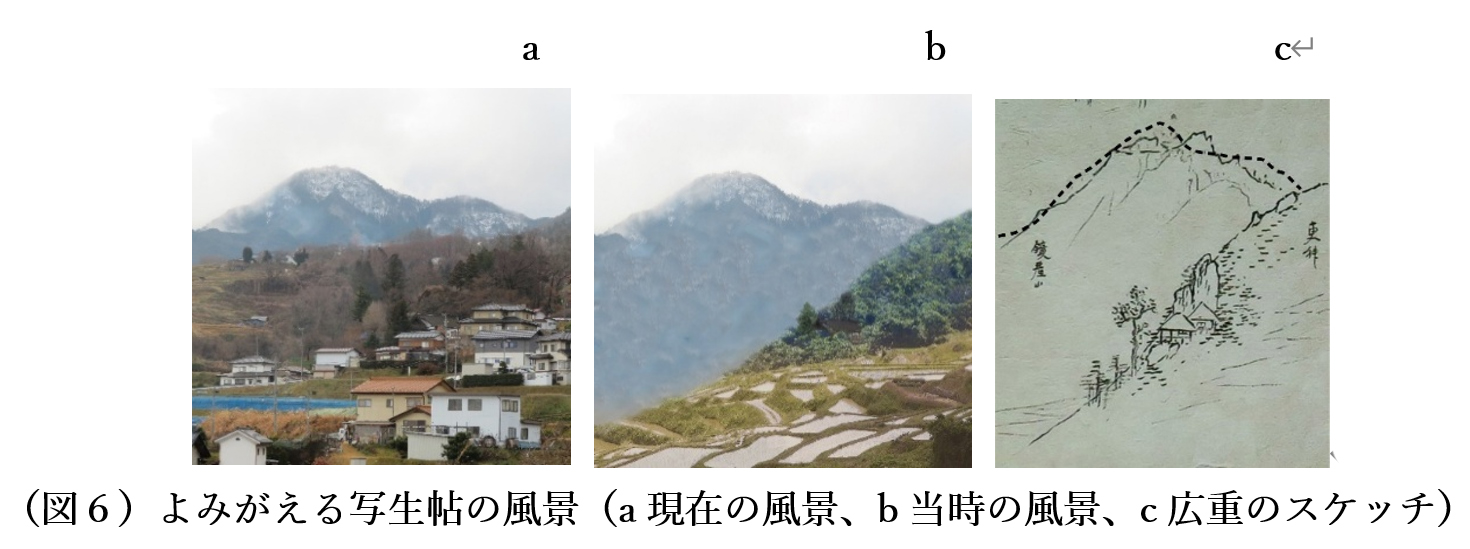

広重がこのスケッチをした場所を特定すべく、長楽寺の周辺をくまなく探索してみた。それは図5の構図から考えて、図6-aを山岸が撮影した辺りだったろう。そこからは、彼が描きたかった「名月の名所・鏡台山」は見えず、写真のような丸っこい「冠着山(姨捨山)」が見えたに相違ない。鏡台山は千曲川をはさんで遥か東方に遠望できた筈である(図2⑥)。

「冠着山」が隠されたのは彼が名所絵師としてどうしても月の名所「鏡台山」を描きたかったからだろう。彼は千曲川の東岸にあった「鏡台山」(図2⑥)を移動させて思い切って「冠着山」に重ねてしまった。彼がスケッチした場所から「冠着山」を眺めた時、気になった「姪石・曽根棚田のある尾根部」(図2➃)もスケッチの段階で消し去られたようだ。図6-aから中景の「姪石・曽根棚田」や人家を消し去ったのが図6-bで、これは広重のスケッチ(図6-c)そのものである。

こうした虚構の改変を広重は「東海道五十三次」の終点の絵「京師・三条大橋」でも行っている。遥か東北方の比叡山を三条大橋あたりの東山上方まで移動させているのだ(浅野・吉田 1998)。彼には京都名所といえば「都富士(比叡山)」が絵の中になければならなかったのである。浅野秀剛氏は「(比叡山を移動させてしまうような)広重の虚構は、人々の抱くその土地土地のイメージ、風土のイメージを基調とし、それを裏切らない方向にのみ改変するので幅広い人々に支持されたのである」と述べている(浅野・吉田 1998)。今回の場合に重要なことは、この改変作業がスケッチの段階ですでになされていることだ。

広重にとっては「信濃更科」といえば、「田毎の月」と「鏡台山」であり、すでに鏡台山と冠着山を連峰として描いていた彼にしてみれば(図4左)、二つの山を重ねてしまうことにはさほど抵抗がなかったのかもしれない。その際に冠着山の山頂をそれとわかるように残したのは、隠されるものに対する広重の「思い遣り」と「優しさ」だったのだろう。実際に現地を訪れながらも、広重は月がすべての水田に映るかどうかを実際に見る機会はなかったようだ。

阿部美香氏は、広重晩年の『絵本江戸土産』に書き込まれた広重自身の言葉を分析し、広重の風景観に迫ったが、(広重の絵は)「描く対象が選択されている」、そのような「選択」的描写が意味するものは「この場所の風景といえば、これらの事物が存在するのだろうというイメージの充足に他ならない」と述べている(阿部 2018)。まさに、このスケッチもそれなのではなかろうか。彼の頭の中では「信濃更科田毎月の風景といえば、鏡台山であり、それを思い切って強調した」もので、これに狂歌に関心のあった彼らしい「遊び心」が加わったものかもしれない。

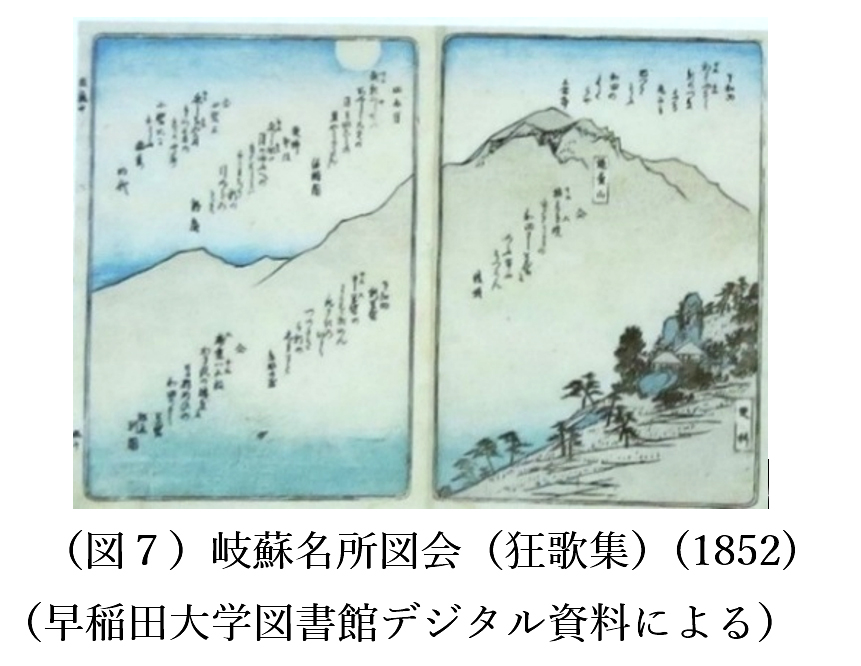

広重は、このスケッチを基に『岐蘇名所図会(狂歌集)』の挿絵を仕上げた(図7)。この絵はほぼスケッチの通りである。山には「鏡臺山」と添え書きされている。ただ集まった七つの狂歌を右ページのスケッチの構図に入れるには、スペースが狭すぎるので、最も簡単に鏡台山の山裾を左に伸ばし、もう一頁を設けたのであろう。山裾を延ばすだけでは侘しいのでこの頁には月を入れたのだろう。早稲田大学が所蔵する図絵の奥書によると発刊はおそらく1852年だった。

4.「信濃更科田毎月鏡臺山」の成立(1853-1856年)

いよいよ最終段階である。次に彼が「姨捨の田毎月」を描くことになったのは、冒頭で述べたように『六十余州名所図会』(図1)を依頼されたときだった。広重はまず肉筆画で構想を練ったのだろう。その際に図7の「岐蘇名所図会」を参考にしたが、その根底には勿論スケッチがあった。そのことをいち早く指摘したのは菅原真弓氏である(菅原 2009)。

図8が掲載されている『世界素描大系』には制作年は書かれていないが、広重は自分の「本朝名所信州更科田毎之月」(図4左)から四十八枚田に映る「田毎の月」を草稿画(図8)に貼り付けると、これで「信濃 更科田毎月 鏡臺山」の「ほぼ成立」(図9)であり、後は「完成」(図1)を待つばかりである。目を凝らすと完成作品の図1にも隠された冠着山のなだらかな稜線が見て取れる。図1では広重が実際の風景を見ているので、図4左の長楽寺が崖の上にあるかのような不自然さは消えている。かくして表題の浮世絵は成立したわけだが、その成立には写生旅行以前の作品も大きな影響を及ぼしていたのである。

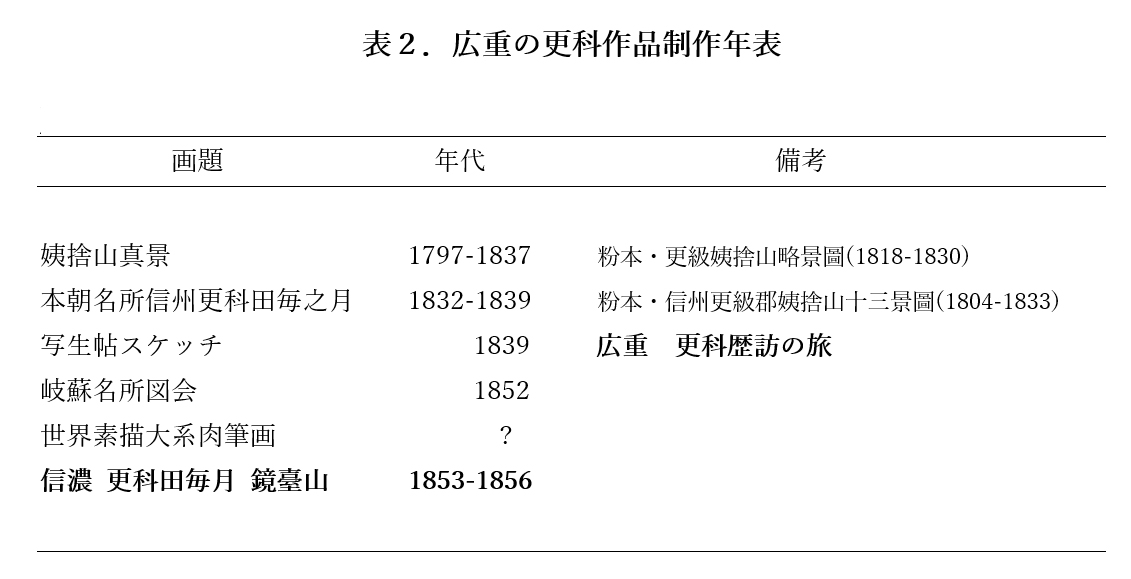

ところで、昭和49年(1974)に発刊された『浮世絵体系11. 』(集英社)の、「信濃 更科田毎月鏡臺山」(図1)の解説文で、後藤茂樹氏は「右側の山が姨捨山で左側が鏡台山、この山にかかる名月は諸人に喧伝された。(中略)姨捨山の中腹から下にかけて田圃ごとに丸い月影を宿している(後略)」とあり(下線筆者)、長楽寺のある山地を姨捨山と誤認されているようだ。「姨捨山の位置」は時代とともに移動したこともあるので(矢羽 1988)、この記述もあながち誤りとは言えないが、後藤氏の言う「この山」はこれまで述べてきたように間違いなく「冠着山(姨捨山)」である。これまで「広重の鏡台山は冠着山だ!」と大きな声が上がらなかったのは、専門家の多くが泰斗・後藤氏のこの解説文に影響され続けてきたからではあるまいか。稿を閉じるに当たって、これまで述べてきた広重の諸作品の制作年代の一覧を、繰り返しになるがまとめて示しておく(表2)。

5.おわりに

本論考は山岸と玉城が今年(2025)、国立民族学博物館・千里文化財団の同人誌『千里眼』に三回にわたって連載したものを集約したものである。

広重に限らず、手本になる作品・粉本(種本)が存在し、それと自らの写生を融合させて新たな作品を創作することは、美術史あるいは浮世絵史界では常識だという。しかし、「信濃 更科田毎月 鏡臺山」という一つの作品について、現地をフィールド踏査したうえで、その成立過程を詳細に追跡できたのは今回が初めてではなかろうか。さらに、その成立過程で「冠着山(姨捨山)」と「鏡台山」が重ね合わされたという私たちの試論は、これまで提起されてこなかったように思われる。「十三景圖」や「略景圖」のような、地方的(ローカル)な作品に眼を向けることも、歌川広重をより深く知るのに重要だ、と私たちは主張したつもりである。

6.引用文献

浅野秀剛・吉田伸之(編)(1998)『「浮世絵を読む・5」広重』(朝日新聞社)

阿部美香(2018)『歌川広重の声を聴く』(京都大学学術出版会)

歌川広重(筆)(2012)『絵本手引草』(芸艸堂)

内田實(1930)『広重』(岩波書店)

後藤茂樹(編)(1974)『浮世絵大系11.』(集英社)

小林秀雄・東山魁夷・山田智三郎(監修)(1976)『世界素描大系Ⅳ』(講談社)

菅原真弓(2009)『浮世絵版画の十九世紀』(ブリュッケ)

千曲市教育委員会文化財センター(編)(2014)『名勝「姨捨(田毎の月)」保存管理計画(改訂版)』(千曲市教育委員会)

楢崎宗重(編著)(1987)『秘蔵浮世絵大観1 大英博物館1』(講談社)

矢羽勝幸(1988)『姨捨山の文学』(信濃毎日新聞社)

――――――――――――――

1) 長野県(1939年)生まれ。鳥類学者。大阪市立大学名誉教授。元京都大学教授。元山階鳥類研究所長。(長野県長野市檀田2丁目23-23)

2) 長野県(1953年)生まれ。近世文学研究者。元清泉女学院大学教授。信州古典研究所代表。(長野県長野市上駒沢 51-10)