歌川広重の浮世絵「信濃更科田毎月鏡台山」(以下「更科田毎月」)の成り立ちを明らかにした山岸哲さんの論考を読んだり、講演を聞いたりしているうちに一つ気づいたことがあります。更科姨捨の「田毎の月」という言葉は戦国時代には誕生し、江戸時代になって絵にも描かれるようになりましたが、広重の浮世絵の前に、一つ一つの田に円い月が映る様子を描いたものは見当たらないのです。現代の私たちはいろいろな情報が入り、それぞれの田に満月が映るイメージは不自然ではありませんが、このようなイメージを美しく万人の目に見えるようにしたのが広重の浮世絵で、それゆえに全国に広がったのだと思います。(上の画像は、以下の文章と写真を1枚にレイアウトしたもの。クリックすると印刷でできます)

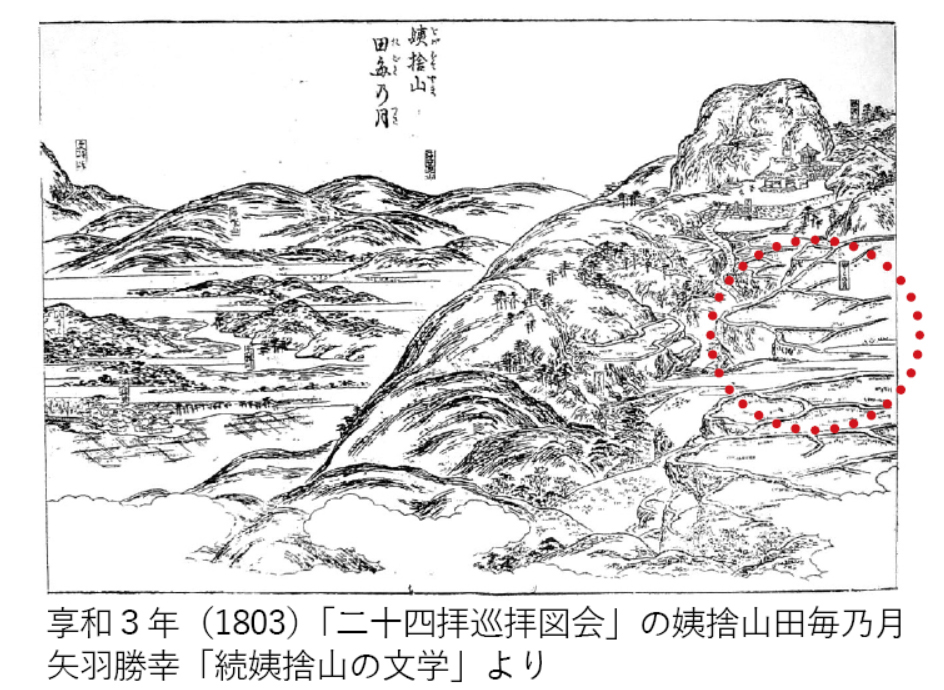

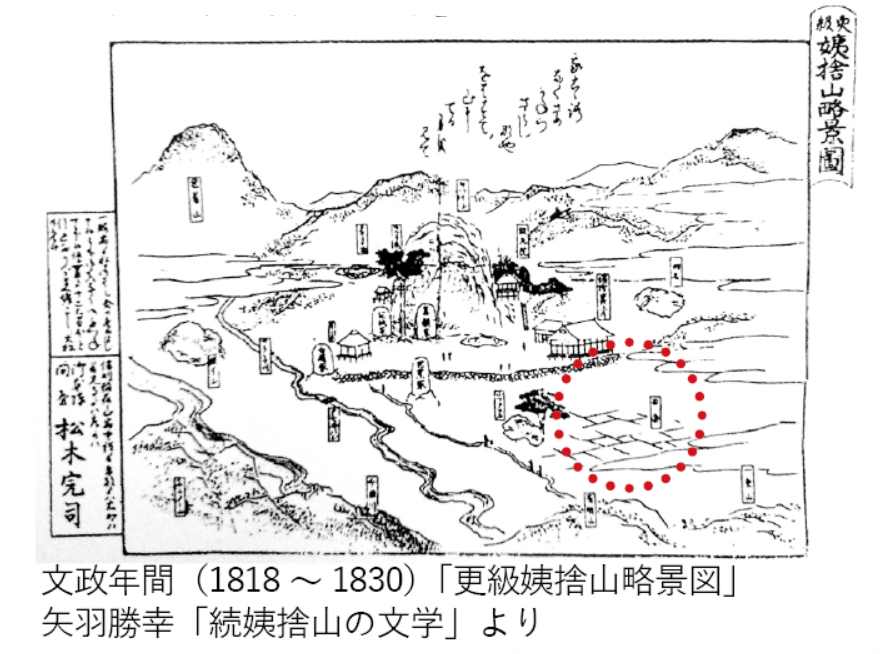

姨捨文学研究の第一人者矢羽勝幸さんの「姨捨山の文学」「続姨捨山文学」と山岸哲さんの論考に紹介されている「田毎」という言葉が添えられてた過去の絵を時代順に列挙してみました。右の一列4つが、広重が「更科田毎月」を発表する前の時代の絵です。古い順に並べてあります。

上の3つに限らず、点検できた絵はすべて田の畔が描かれているだけで、月は映っていません。二番目の「二四拝巡拝図会」には「田毎の月」と文字が添えられているのにです。

これらの田は現在の「四十八枚田」と呼ばれる棚田の位置に該当します。早い時代に斜面に水路が引かれ、長楽寺に立ち寄る人がよく目にする棚田だったので、ここが「田毎の月」の呼び名の始まりとなったとされています。つまり絵を描く人にとって「田毎」とは、田毎に映る月という意味よりも、月が田毎に映ることで有名な姨捨の棚田の「四十八枚田」がある所という意識が働いていたと考えられます。これらの絵は更科姨捨がどういう景観の所なのか案内する絵の性格が強いので、それぞれの田に月を描こうと言う意識がそもそも働かなかったのではないでしょうか。

それにくらべると、広重の「更科田毎月」の田に映る月の描写は芸術的です。山岸さんによると、広重は「更科田毎月」の構図を、右列最下部の文友昇作「信州更級郡姨捨山十三景図」も参考に成立させたということなのですが、注目はこの絵の棚田にようやく月らしきものが描かれるようになることです。長楽寺下の斜面に広がる田の区画の中に〇の上半分が描かれています。左の鏡台山の峯に円い月があるので、この月を意識したデザインと考えていいと思います。

どうしてこの作品では月らしきものが描かれたのか。私は文友昇の絵の版元が更科姨捨からは遠い江戸の商人であったことが関係していると推測します。「田毎の月」というのだから、それぞれの田に月がなければおかしいという発想です。山岸さんによると、文友昇の版元と広重は知り合いの関係にあったはずなので、大胆な図案力を持つ広重は文友昇の作品を見て刺激を受け、一つ一つの水色の水張り田に満月を宿らせれば「田毎の月」という言葉から心の中に広がる美の風景が描ける、それは極彩色を施せる浮世絵ならではの表現と思ったのではないでしょうか。その表現はアートだったため、全国に広まったのだと思います。

地元をはじめ実際に棚田を歩いたことのある人は、斜面を上り下りしていると月が自分を追いかけるようにそれぞれの田に映っているのが見えますが、同じ場所から一度にすべての田に月が映る様子は見えないことを知っていたのではないでしょうか。だから広重の「更科田毎月」の前の時代は田に月は描かれなかったかもと考えました。

広重は「更科田毎月」発表と同時期に三枚続きの横長の浮世絵「信州更科田毎の月」も作っており、この絵ではもはや田毎の月は棚田ではなくほぼ平場の田んぼでも見られるように描かれています。そのくらい田毎の月が大衆化した証拠かもしれません。

補足です。紙の絵ではありませんが、1700年代前半に造られた「田毎の月」がデザインの刀の鍔が、東京・目白台の永青文庫に伝わっています。肥後熊本藩お抱えの鍔工の作品で、それぞれの田に細い三日月のような線が入っています。早苗なのか切り株なのか稲の描写もあります。熊本は信濃よりはるか遠方なので、「月の表現をいれないと見た人が分からない」と考え鍔工が描き込んだのかもと想像しました。(大谷善邦)