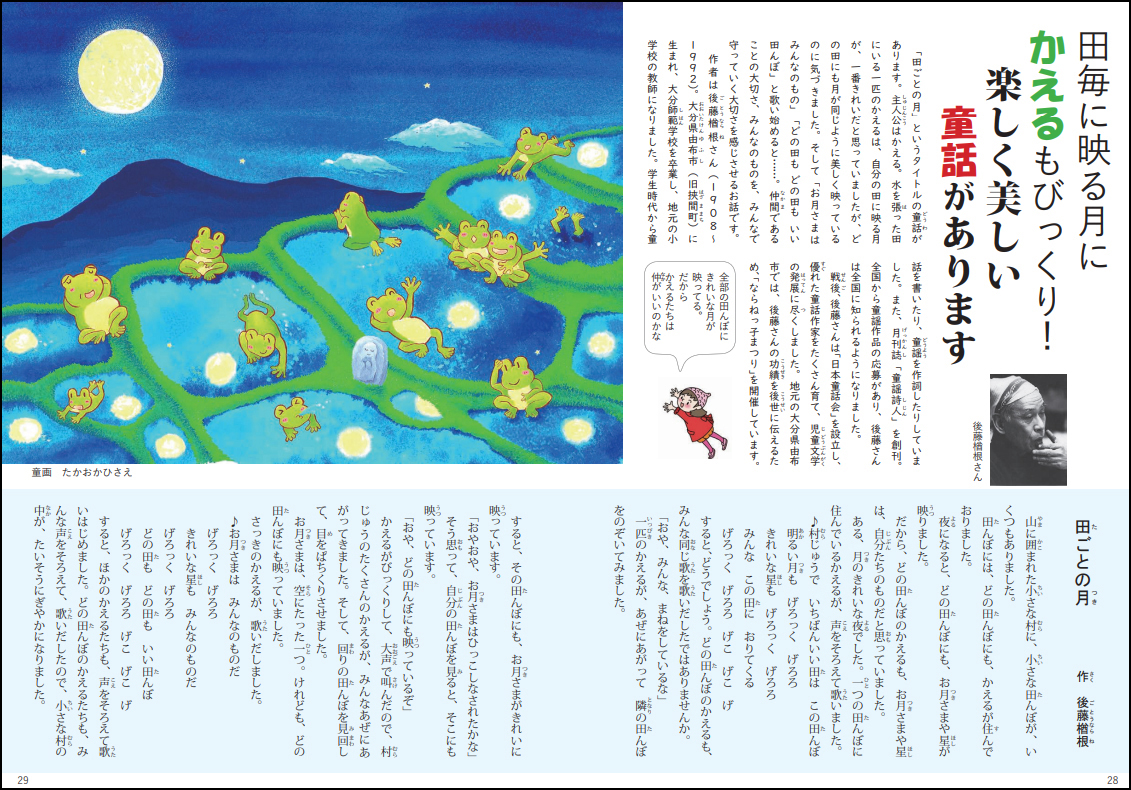

「田ごとの月」というタイトルの童話があります。自分の田だけでなくほかの田にも月が映っているのに気づいたカエルが主人公です。カエルたちの大きな合唱の理由にも思いが及ぶ楽しく美しいお話で、信州千曲市の日本遺産「月の都」の魅力紹介になると考え、物語全文を、権利関係者の了解を得て、 ガイド冊子「The MOON CITY」(千曲市日本遺産推進協議会発行、さらしなルネサンス制作)に掲載しました(画像クリックで拡大、印刷できます。冊子全ページは次からダウンロードできますhttps://tsukino-miyako.jp/guide/)。

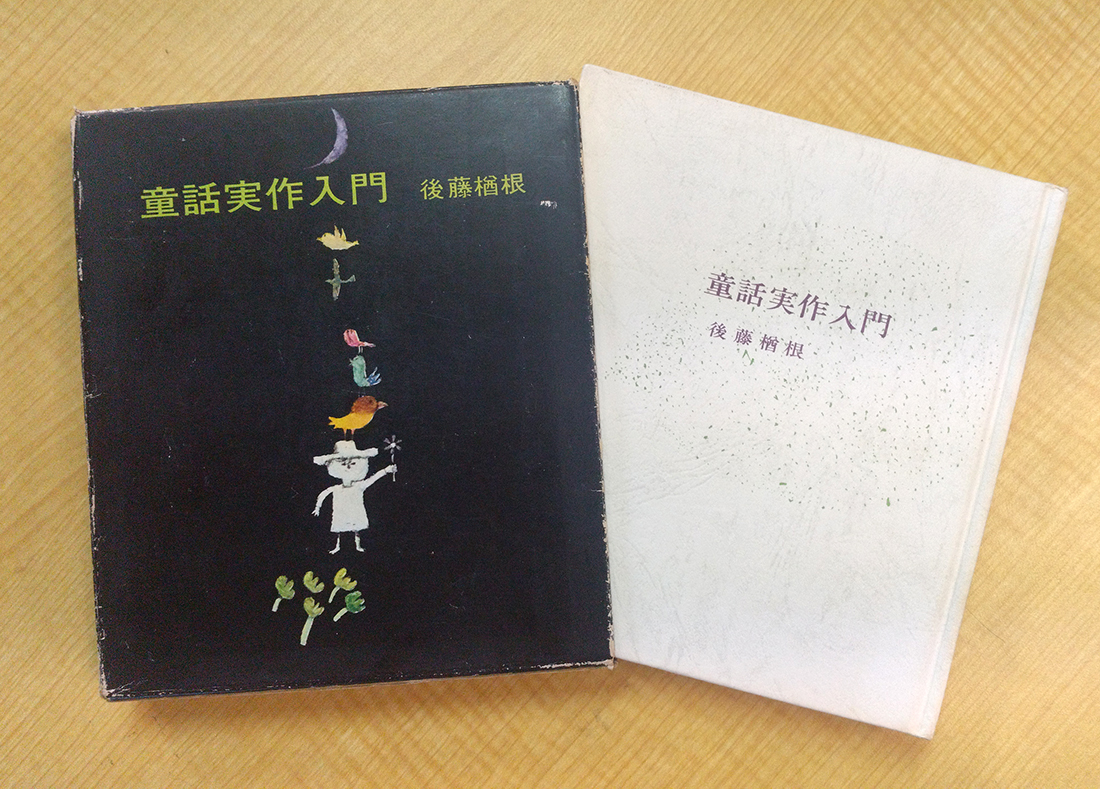

作者は日本童話会の設立者で優れた童話作家をたくさん育てた児童文学作家、後藤楢根さん(1909~92、大分県出身)。後藤さんは著書「童話実作入門」で、さらしなの「田毎の月」という言葉に触発されて童話を作ったと明かしており、楢根さんの心の中ではそれぞれの田に月が映っていたからこそ、この作品が生まれたことがうかがえます。「信濃更科田毎月鏡台山」を描いた江戸時代の歌川広重の心の中と同じだったと思います。

「童話実作入門」によると、楢根さんがこの童話を構想するきっかけは「房州の大原という町に、2,3年いたころのこと」。房州というのは今の房総半島南部一帯。楢根さんは夏の夜、浜に釣りに行って、住んでいた村に帰る時、山あいの田んぼの間の道を通っていました。「山あいの田んぼですから、小さな田がいくつも並んで」と記しており、棚田だったことが分かります。そのとき、カエルの鳴き声を耳にしました。そして後藤さんは、さらしなの「田毎の月」が浮かんだことを記します。

カエルのないている田のほうを、ふと見たわたしは、はっとしました。どの田にも、月が一つずつ映っているのです。右の田にも、左の田にも、むこうの田にも、こちらの田にもー。わたしはふと、そのとき、信州の「田ごとの月」ということばを思い出しました。

後藤さんは実際は、目の前の一つの田に映る一つの月を見ていたはずです。しかし、小さな田の並びなので、今見たばかりの田の月の残像が残るうちに次の田の月が目に入ってきます。坂道を上ることはそうした体験の繰り返しと積み重ねで、その感動体験は「どの田にも、月が一つずつ映っている」と書かざるを得ないものでした。つまり後藤さんの心の中では、同時にそれぞれの田に月が映っていたのです。実際に一つの場所から同時に田毎に月が見えるかどうかは問題ではなく、心の中で映っているということが重要です。後藤さんにとって「田毎の月」は、その感動を童話に表現するのにぴったりな言葉だったのです。後藤さんはそして、物語の立ち上がりを記します。

わたしは、田んぼに映った月の美しさと、カエルのなき声のにぎやかさにひかれて、しばらく立ちどまっていました。そして、カエルは、なんでこんなに、せいいっぱいないているのだろうかーと考えました。そのうちに、その声は、カエルの歌ではないか、と思われてきました。(中略)田ごとに映っている月とカエルの歌声とは、何か関係があるように思えてなりませんでした。

「田ごとの月とカエルの歌声の関係がどのようなものであるか」という問いへの後藤さんの答えが、童話「田ごとの月」です。ここに掲載した全文を読んでみてください。

物語全文の上にある絵は、千曲市の童画家たかおかひさえさんの作品です。「物語の世界を一枚の絵で表現してほしい」と、たかおかさんに依頼して描いてもらったものです。すばらしい作品です。(大谷善邦)