江戸時代、さらしなの景観を全国に知らしめた歌川広重の浮世絵「信濃更科田毎月鏡台山」の謎を解き明かす講演会を7月26日、千曲市八幡公民館で開催しました(千曲市日本遺産推進協議会との共催)。講師は鳥類学者で小さいころから浮世絵が大好きだった須坂市生まれの山岸哲さん。広重が当地に実際に来てこの浮世絵を描いたこと、そして鏡台山が実際とは違う姿で描かれている理由の大きく二つについて語りました。

広重の来訪を証明する広重のスケッチが、イギリスの大英博物館にあるんだそうです。このスケッチは「岐蘇名所図会」という狂歌集の挿絵を依頼されて行った信州の旅のときのもので、明治時代にイギリスに渡りました。

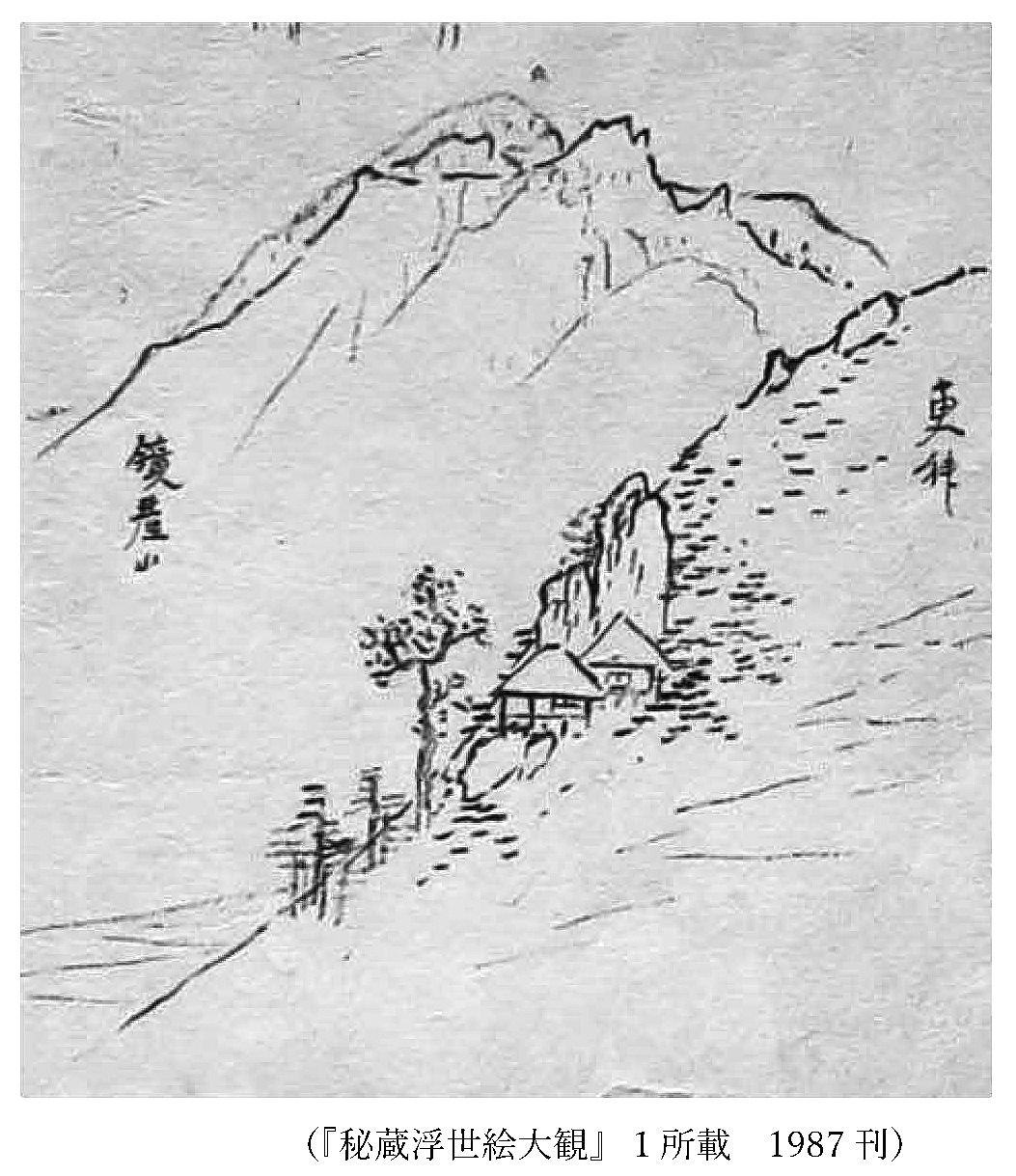

そのスケッチが左の写真。浮世絵の構図ととても似ています。現地で見ているのに大岩のある長楽寺の左側には「鏡台山」と山の名を書いています。ギザギザになっているので鏡台山を圧縮した感じです。この山の位置に実際は、冠着山(かむりきやま、姨捨山)がそびえているのですが、よく見てください。ギザギザの山の後ろ側に少し細い線が描かれ、このラインは冠着山の頂上にそっくりです。つまり、鏡台山の後ろには冠着山が隠れているように見えます。

このようなスケッチの表現から山岸さんは、江戸でも有名になっていた「鏡台山から上る月」と「田毎の月」の両方を縦長の絵に納めるため、千曲川の向こう側からズズッと引っ張ってきて長楽寺の隣りに持ってきたと主張します。ただ「姨捨山で有名な冠着山が描かれないのはかわいそうだと思うやさしい広重は鏡台山の後ろに姿を描いている」と言います。

浮世絵の左上をご覧ください。確かにギザギザの鏡台山の稜線の後ろに丸みを帯びた稜線が見えています。スケッチの線とよく似ています。鏡台山の後ろに冠着山がいる感じです。

たくさんの写真をスクリーンで見てもらいながらのこのような山岸さんの解き明かしに、約70人の参加者は楽しそうな表情を浮かべていました。

広重自身は絵の構図の理由について何も書き残していません。しかし、山岸さんは実際に姨捨の棚田を鳥の研究で培ったフィールドワークの手法で歩いて景観を検証しているので、説得力を感じました。

今回の講演は、国立民族学博物館の同人誌「千里眼」に掲載された論考を分かりやすく楽しくお話しになったものです。現在も本サイトに同名の過去の論考https://sarashina-r.com/wp2/wp-content/uploads/2024/02/7bfce50fc61f54169f914ac2731b156e.pdfが載っていますが、その後の知見を加えた論考を後日、差し替えて本サイトにアップする予定です。講演の様子を伝える信濃毎日新聞の記事もごらんください。

なお、今回の講演の動画は、さらしなルネサンスのユーチューブチャンネルにアップしています。お聴きください。(大谷善邦、講演の写真は千曲市日本遺産推進係の笠井さん撮影)