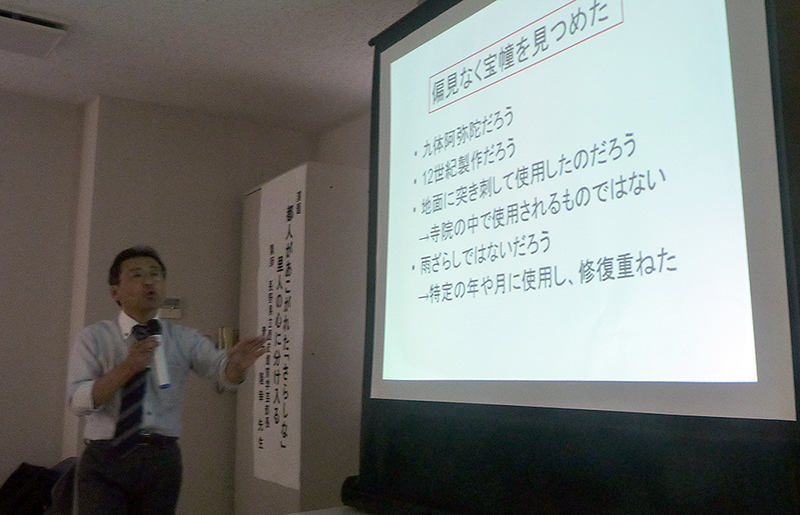

10世紀初めの古今和歌集に「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山にてる月をみて」が載り、一躍さらしなの里は平安時代、都で有名になりましたが、そのさらしなの里に生きる「更級人」はどんな人だったのか。イメージが具体的になるお話を、5月25日開催の第1回さらしな学わくわく講座で、長野県立歴史館前学芸部長の青木隆幸さんがしてくださいました。当時は仏教が全国に広まっていくときで、極楽浄土は太陽が沈む西方の遠い所にあるといわれていましたが、「更級人は極楽浄土が西方ではなく自分の生きているところにあると信じていた」と青木先生は指摘しました。冠着山とそこに現れる月の世界が極楽浄土だと考えていたというのです。

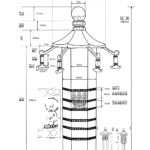

青木先生がそう指摘する有力な根拠として示したのが、千曲市八幡の社宮司遺跡から出土した平安時代の六角宝幢(ろっかくほうとう)。木製で高さ180㌢もあり、県宝です。太い柱の真ん中あたりには阿弥陀如来が描かれており、その上にははっきりは見えませんが大日如来が描かれていた可能性があるということです。大日如来は、仏教の創始者の釈迦を含めあまたの仏の中心にいる密教の仏。阿弥陀如来は密教より時代が新しくなって広まった浄土教の中心仏。こうした仏がセットで描かれたのには、冠着山(別名姨捨山)と月が関係しているということです。

冠着山はその姿から仏のように見え、平安時代の早くから、生きながら仏になれるという即身成仏を唱える密教の僧が冠着山の近くで修行を行っていたといいます。月は千曲市屋代の五輪堂遺跡(平安時代)から発掘された杯の高台に「月」の字が墨書されていることなどから、当時の人が見上げる月に対して特別な感慨を抱いていたことがうかがえるそうです。さらに冠着山の周辺には平安時代、経典を埋めた経塚がいくつもつくられたことなどから、冠着山と月の織りなす世界に極楽浄土を見ていたというのが青木先生のお考えです。時代は少し新しくなりますが、臨終のときには阿弥陀如来が山の向こうから月を背景にお迎えにくるという思想(山越阿弥陀)が軸に描かれるようになったのも、山と月がつむぎ出す世界に浄土を見た更級人の思想の発展形かもしれないということです。

六角宝幢はそうした信仰を背景に、月を祀る儀式を荘厳に営むためにつくられた可能性があるそうです。こうした木造物は全国ではほかに例がなく、当時の更級人がつくったと考えていいそうです。

青木先生の講演を聞き、思ったことがあります。古今和歌集の「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山にてる月をみて」の和歌は、こうした更級人の信仰世界ができあがるより前の時代に詠まれたものですが、それは逆にいうと、山と月に浄土を見る思想のきっかけにもなったのでは想像しました。そんなにすばらしい月があるのならと、さらしなを訪ねる人が増え、さらしなの里のイメージがふくよかになっていたのではないかと思いました。(大谷善邦)

青木先生の講演「都人があこがれた『さらしな』 里人のこころに分け入る」は約90分。当サイトで後日、ご覧になれるようにします。