10月21,22日に開かれた「さらしなの里そば祭り」のプチ講座「美しさらしな」です。当会の馬場條副会長(写真、「さらしなそばの魅力」講演者の根本忠明さん(前例右から二人目)の左)が、ガイド冊子「美しさらしな」では紹介されていない、「さらしなの里」の知られざるエピソードを紹介しました。

10月21,22日に開かれた「さらしなの里そば祭り」のプチ講座「美しさらしな」です。当会の馬場條副会長(写真、「さらしなそばの魅力」講演者の根本忠明さん(前例右から二人目)の左)が、ガイド冊子「美しさらしな」では紹介されていない、「さらしなの里」の知られざるエピソードを紹介しました。

*******************

一つは「田毎の月」というダンスです。今から65年ほど前まだあった、佐久の野沢南校(女子高)の運動会の最終盤で「ワルツドナウ川のさざ波」のワルツ曲に合わせて「田毎の月」が踊られたそうです。卒業生で千曲市在住の女性がそのことを覚えていて、馬場副会長がいろいろお話を聞いたのですが、その当時の写真が見つかりませんでした。インターネットで検索したところ、現在の沖縄県でも踊られていた写真があることがわかりました。http://www.fukei-okinawa.jp/photos/area/?mode=simple&a=1&h=0&l=0&pg=13&post=1503。 さらに検索、神奈川県で今も踊られているかもしれないも高校があることもわかりました。https://www.kitakama.ac.jp/2012/09/21/1732/ どんなメロディーと振り付けなのか興味がわきます。野沢高校の運動会には佐久地方の多くの男性が集まったというこです。

二つ目は松尾芭蕉の師匠でもあった北村季吟(現在の滋賀県生まれ)に、さらしなの里を詠んだ和歌があることです。

更級も吉野もよしや月花にこれもはなれぬ雪の夕映え(季吟)

この歌が載っている実物を滋賀県近江八幡市から送ってもらいました(写真)。近江八幡市の琵琶湖の湖畔は、「姨捨の棚田」より先、国の重要文化的景観の第1号に選ばれたところですが、その選定にあたっては、この更級の歌があることが近江八幡の歴史文化の価値に説得力を与える弾みになったそうです。そのことに触れている近江八幡市長の文章もアップしました。

三つ目はアメリカのボストン美術館でも売られていた歌川広重の「田毎の月」の絵葉書です。これは実際に旅行に行って美術館を訪ねた方が購入したもので、現在は額に入れられて姨捨の棚田の一角にある長楽寺に飾られています。田毎の月はワールドワイド?

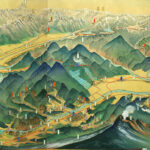

最後の四つ目は、昭和初期に吉田初三郎という人が描いた信州全体の鳥観図。さらしなの里の姨捨を中心に、信濃の国が描かれています。この絵と吉田初三郎についてはここをクリックしてご覧ください。