住民が主体になって行う地域づくりを研究する長野県地方自治研究センターから、さらしなルネサンスの取り組みについての寄稿を依頼されました。同センターの機関誌「信州自治研」の2017年5月号に掲載されました。

タイトルは「『さらしな』の地名で地域づくり」。「さらしな」という地名が持つスーパーブランド力を明らかにし、さらしなの里がある現在の千曲市で始まった取り組みを紹介しています。

画像をクリックすると、PDFが現れ、印刷もできます。

◎「さらしな」の地名で地域づくり

さらしなルネサンス会長 大谷善邦

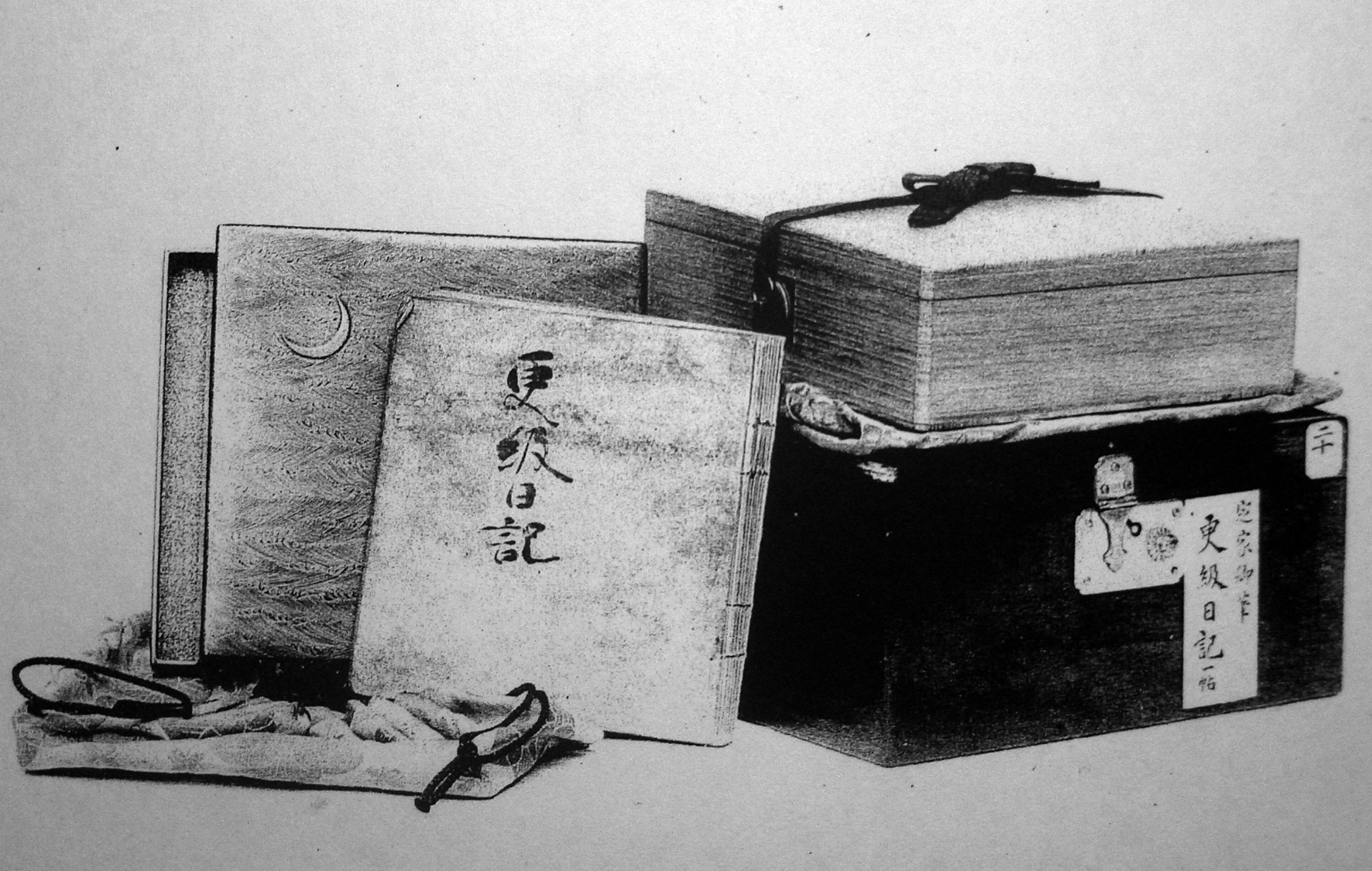

2005年1月、更級郡大岡村が長野市と合併し、古代から続いてきた信濃国の行政区画の一つ「更級郡」が消滅しました。これによって「更級」の地名が、地図上から消えました。「更級」という地名は、江戸時代までの天皇の住まいだった京都御所に「さらしなの里」のふすま絵があり、「さらしなそば」の名前に使われたりと、日本人の美意識が詰め込まれた地名です。そして、その「さらしな」のシンボルの山が、千曲市の冠着山(姨捨山)です。この山のすそ野に広がる旧更級郡域を「さらしなの里」と呼び、地名を文化・教育、経済活動に活用する取り組み(さらしなプロジェクト)が始まりました。(本稿では「さらしな」に、「更級」「更科」の二つの漢字が出てきますが、歴史的、文脈上よく使われてきたものを使っています)

▽「更級」のこと書かれていないのに…

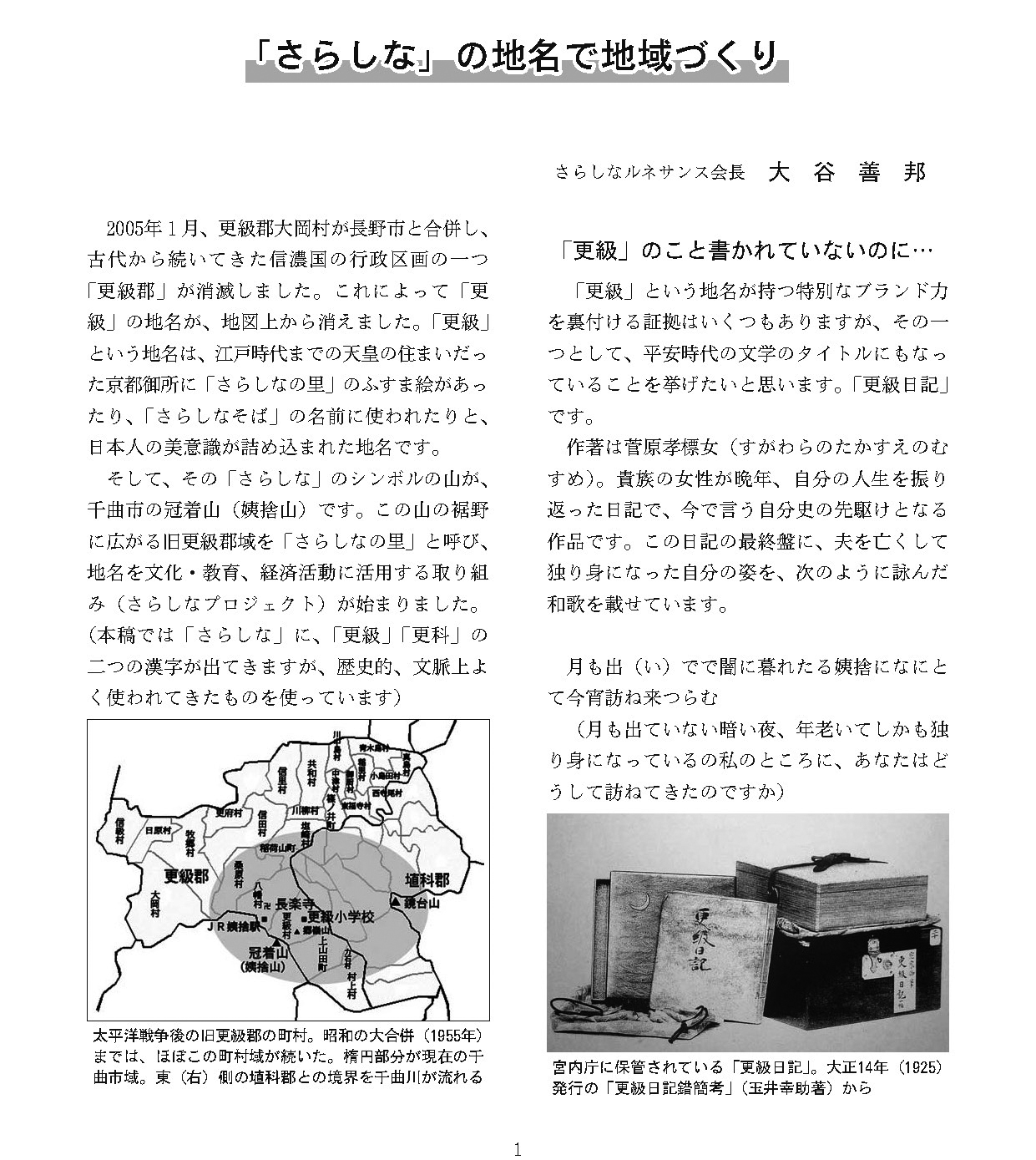

「更級」という地名が持つ特別なブランド力を裏付ける証拠はいくつもありますが、その一つとして、平安時代の文学のタイトルにもなっていることを挙げたいと思います。「更級日記」です。

作著は菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)。貴族の女性が晩年、自分の人生を振り返った日記で、今でいう自分史の先駆けとなる作品です。この日記の最終盤に、夫を亡くして独り身になった自分の姿を、次のように詠んだ和歌を載せています。

月も出(い)でで闇に暮れたる姨捨になにとて今宵訪ね来つらむ

(月も出ていない暗い夜、年老いてしかも独り身になっているの私のところに、あなたはどうして訪ねてきたのですか)

この和歌に「姨捨」という言葉があるので、タイトルが「更級日記」になったというのが研究者の通説です。和歌に「更級」という言葉はありませんが、平安時代にはすでに「姨捨」と言えば「さらしな(更級)の里」が連想されていたことを示す証拠です。

実は「更級」という言葉は和歌の中にないだけでなく、更級日記のどこにも出てきません。「さらしなの里」のことも何も書かれていません。それなら日記のタイトルは「姨捨日記」とすればよかったと言えるかもしれませんが、そうではありません。

タイトルは文字として目を引き、その響きは耳にも心地良いものであることが必要です。さらに本の内容も全体を包みこんだものであることが大事です。

菅原孝標女にとっては、「おばすて」より「さらしな」の地名の響きの方が、自分の人生の物語を、包みこめる言葉だという思いがあった可能性があります。「更級」をタイトルに使うことで「自分の人生は良い人生だった」と納得することができたかもしれないのです。(「さらしな」という地名の魅力は「すがすがしさと躍動感」。それについては後半で詳述)

さらに重要なことがあります。「更級」の文字も、さらしなの里のことも何も書かれていないのに、タイトルが「更級日記」としたのは、「さらしな」と聞けば、それは信濃の国の更級郡、姨捨山がある場所だとすぐに連想できるほど都では有名だったということです。

▽富士山とさらしな

「さらしな」の地名は、各地の地名にも使われました。さらしなは月がひときわ美しかったからです。

テレビや夜の人工的な明かりがなかった時代、月を楽しむ人たちがたくさんいました。「月は心の鏡」とも言われ、自分の姿や親しい人たち、いろいろな思い出を映す天体としても存在しました。和歌や俳句にたくさん読まれてきたのはそのためです。そんな月が美しい所であるというのは、その地に暮らす人たちにとっては大変、自慢になることでした。

そんな月の名所として知られる「さらしな」にあやかった代表的な地名が、京都の「新更科」です。

京都市東山区の安井金毘羅宮一帯の呼び名で、かつては貴族やお金持ちが遊ぶ風雅な所でした。「新更科」の地名は、この一帯の神社仏閣が山を仰ぎ見るように建てられ、月も間近に見上げるので、月への親近感と格別な味わいがあったことと関係があると考えられます。「東山の月の美しさは、信濃のさらしなの月に勝るとも劣らない」として「新」をつけた可能性があります。

千葉県には「更科村」がありました。明治22年(1889)、9つの村が合併して誕生した村で、昭和の大合併(1955年)まで存在しました(現在は千葉市若葉区)。

地元の郷土史研究会よると、この村名は徳川家康と関係があります。家康が鷹狩りをしにこの地に入り、休憩した寺で出されたそばがとてもおいしかったので「信州さらしなの名高いそばよりも風味がよい」と気に入り、「この地をさらしなと呼ぶようにするがいい」と言ったのが始まりと伝わっています。

日本には富士山が見えるので、「富士見」と名づけられた地名がいくつもあります。美しいところ、神々しいもの、威光にあやかりたい意識が働いたためですが、さらしなにもそのような魅力があったことになります。

▽すがすがしさを裏切らない景観

ではなぜ、さらしながそんなにあこがれになったのか。それは「さらしな」という地名が持つすがすがしさと躍動感が大きな理由だと考えられます。

人はいつもすがすがしさから出発します。朝の一杯のコーヒーを飲んだときの気分、日の出を拝み、今日もがんばろうと思うように、すがすがしさを感じると自分の中に躍動感が生まれます。

「さらさら」ということばが印象的な「春の小川」を歌ってみてください。

「はるの小川はさらさらいくよ きしのスミレやレンゲのはなに すがたやさしく色うつくしく 咲けよ咲けよと ささやきながら」

清々しさと躍動感を感じませんか。だから新年度、新学期を代表する唱歌となったのです。

すがすがしさは色でいうと白。白は人間が昔から自分が目指すべき理想の姿が組みこまれた色です。人間の理想が組みこまれた言葉に、神聖、清潔、清か、清楚、清浄、清涼、清冽などがあります。これもそれぞれ、声に出して読んでみてください。「しんせい」「せいけつ」「さやか」「せいそ」「せいじょう」「せいりょう」「せいれつ」。さ行の澄んだ音がきわだっています。「さらしな」の響きと似ています。

もう一つ、さらしなの里を多くの日本人のあこがれの地にした理由は、月を美しく見せる舞台装置がそろっていたためです。月の光をダイナミックに反射させる千曲川の流れ、月の出を情緒豊かに演出する鏡台山などです。

そのため、さらしなの里は「月の都」とも呼ばれるようになりました。「月の名所」はたくさんありますが、「月の都」を名乗る場所はなかなかありません。歌人や俳人は、月をこの上なく美しく見せる舞台装置がそろっているさらしなの里で句歌をつくることで、すがすがしさと躍動感をおぼえました。人びとは姨捨に来てさらしなの世界にひたり、若返って帰っていったのです。

つまりさらしなはスーパーブランドの地名なのです。

ブランドはその名を聞いただけで、歴史文化の厚みを感じさせるもの。企業や商品によく使われますが、地名にもブランドがあります。たとえば、近くでは小布施や安曇野。ちょっと遠くでは青山(東京)。それぞれの地名の後に産物の名前をつけただけで、何かいいものという期待感を抱かせます。スーパーブランドとはブランドの中でもさらに一級、超一級という意味。

「さらしな」は千年以上前から平安時代の京の都の貴族をはじめ、多くの日本人が特別のあこがれをもつところだったのでスーパーブランド地名と言っていいと思います。「地名遺産」とも呼びたいと思います。後世に残すべき建物や自然を「世界文化遺産」「世界自然遺産」として登録するように、未来に伝えるべき地名を「地名遺産」と呼び、大事にしていきたいと考えています。

▽更級郡消滅は「歴史的事件」

このように明らかになった歴史文化の魅力を踏まえて始めたのが、「さらしなプロジェクト」です。きっかけは、生まれ育った地が、さらしなの里のシンボルである冠着山の麓、昭和30年の市町村合併まで更級村だった地域の入り口部分だったこと。そして、更級郡が消滅する前年12月の朝日新聞で「更級郡が消滅するのは歴史的事件!」という歴史家のインタビュー記事を読んだのも大きなきっかけでした。地名がなくなることに「事件」という言葉を使われたことで、残念な気持ちが余計ふくらみました。

さらしなプロジェクトは、「さらしな」という地名を活用した地域づくりです。

さらしなの里は長野県千曲市を中心とした冠着山(姨捨山)のすそ野に広がる地域。現在の大きな地区名でいうと千曲市の上山田、更級、八幡、稲荷山など、千曲川の川西地域が中心ですが、長谷寺がある長野市南部の塩崎もさらしなの里です。市町村合併が進んで消滅した「更級郡」と呼ばれていた郡域の部分を構成していたところです。

この地域ですでに盛んな活動や特産物の名前に「さらしな」という地名を上手に入れて、特に地域外の人により魅力的にみえるようにしてはどうかと思います。

千年以上に及ぶ「さらしな」にまつわる文化を現代的にとらえ直せば、地域の人も訪れる人も元気になるのではないでしょうか。さらしなルネサンスの役割はさらしなの里という大きな舞台をつくり、そこで活動する人たちと舞台を魅力的にすることです。

▽吉野と並び称されたさらしな

さらしなルネサンスは、今はあまり顧みられなくなってほこりをかぶっている「さらしなの里」という舞台を磨きたいと、2015年は、世界文化遺産になっている奈良の吉野山とさらしなの里の姨捨山(冠着山)をテーマに、冠着登山と講演会を行いました。

奈良県の吉野山は美しい桜で有名だけでなく、吉野は日本という国家の礎を築いた古代の天皇たちの心のよりどころであり、今も日本独自の修験道が息づく地として、世界文化遺産に登録されています。「さらしな」は、その吉野とならぶ日本の美の象徴です。江戸時代、軽井沢の追分にある、花の吉野と月のさらしなを並び称した「さらしなは右 み吉野は左にて 月と花とを 追分の宿」という「分去(わかさ)れ碑」がその証拠です。

そのことを多くの人に知ってもらおうと、吉野山を代表するお寺の金峯山寺前宗務総長で現役の修験者の田中利典さんをお招きし、冠着山(姨捨山)に登ってもらいました。冠着山はかつて修験者の修行場だったからです。古代から中世、ここに吉野山の修験者もやってきて、その見聞を踏まえて世阿弥の謡曲「姨捨」ができた可能性があります。講演会では、田中さんが冠着山を体験して、どうお感じになったかも話いただき、さらしなの里の魅力を浮かび上がらせました。

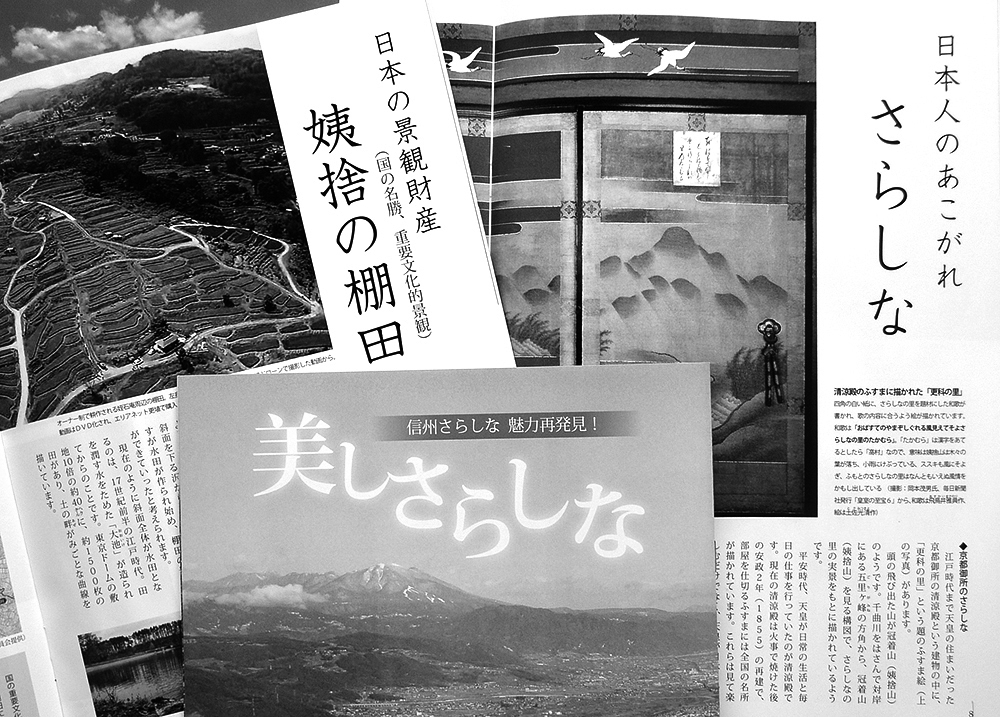

▽ガイド冊子「美しさらしな」

2016年は、千曲市と一緒に、さらしなの里がある千曲市と一緒に、さらしなの里のガイド冊子を作りました。これは千曲市と住民団体が、市域全体の利益になる事業を一緒に行う事業です。

ガイド冊子の編集コンセプトは、「さらしな」の地名の活用が豊かな文化・教育活動や人口減少対策になる―です。千曲市歴史文化財センターと毎月編集会議を開催。1年をかけ制作しました。月の光をダイナミックに反射させる千曲川の流れ、月の出を情緒豊かに演出する鏡台山など、月を美しく見せる舞台装置についてわかりやすく解説しています。これまでの調べでわかったさらしなの魅力をこのように紹介すると、千曲市はもっと魅力的になるという提案です。

A4版、32ページ、フルカラー。タイトルは「美しさらしな」です。こうしたタイトルにしたのは、日本人の伝統的な美意識が「さらしな」の地名に込められていることに加え、その美意識を裏切らない美しい景観が今もさらしなの里には広がっているからです。

さらしなルネサンスは、「美しさらしな」を、さらしなの魅力を世に紹介したい人たちの合い言葉(キャッチフレーズ)にしたい考えです。

冊子は計2万部印刷。千曲市内の中学校全生徒への配布をはじめ、生涯教育の場でも活用してもらう予定です。

千曲市が2016年から使う新しい観光ビジョンも「古より特別の想いを寄せる憧れの地 科野さらしなの里 千曲」と、千曲市にさらしなの里があることを観光の柱にしています。さらしなの里があるところが信州千曲市です。さらしなの里は、地域の歴史を色濃く残す建造物や市街地と、伝統を反映した人々の暮らしが一体となっているため、「千曲市歴史的風致維持向上計画」の対象地域となり、国の支援を受けて整備が始まっています。

さらしなルネサンスでは、「さらしな」の歴史文化や魅力を再発見し、千曲市内外に発信するホームページも開設しています。一番の特徴はさらしなが好きな人たちが記事や写真を載せる「さらしなブログ」。さらしなの里のデーターベースの役割も担いたいと思っています。ガイド冊子「美しさらしな」もダウンロードできます。